Qu'est devenu le comté des sables ?

Par Jacques Vauloup le samedi 5 juin 2021, 04:40 - Anthroposcènes - Lien permanent

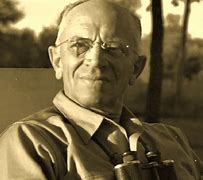

Moins connu que Henry-David Thoreau (1817-1862) et son Walden, ou la vie dans les bois ou encore que Rachel Carson (1907-1964) et son Printemps silencieux, le forestier et écologue américain Aldo Leopold (1887-1948), passionné d'histoire naturelle et d'ornithologie, fut, toute sa vie, aux avant-postes pour la protection de la nature. En 1948, dans Almanach d'un comté des sables (Garnier-Flammarion, 2017), agrémenté de superbes croquis, il décrit la beauté de la Grande Prairie. Et alerte sur la fragilité de cet écosystème. Extraits.

Moins connu que Henry-David Thoreau (1817-1862) et son Walden, ou la vie dans les bois ou encore que Rachel Carson (1907-1964) et son Printemps silencieux, le forestier et écologue américain Aldo Leopold (1887-1948), passionné d'histoire naturelle et d'ornithologie, fut, toute sa vie, aux avant-postes pour la protection de la nature. En 1948, dans Almanach d'un comté des sables (Garnier-Flammarion, 2017), agrémenté de superbes croquis, il décrit la beauté de la Grande Prairie. Et alerte sur la fragilité de cet écosystème. Extraits.

Trop tôt (octobre)

Se lever tôt est un vice commun aux grands ducs, aux étoiles, aux oies et aux trains de marchandises. Certains chasseurs le contractent auprès des oies et certaines cafetières auprès des chasseurs. Il est étrange que, de toute la multitude des créatures obligées de se lever à un moment ou à un autre de la matinée, seuls ces quelques individus aient découvert le moment le plus agréable et le moins utile pour le faire. (...) Comme d'autres pactes de bonne conduite, la trêve d'avant l'aube ne dure qu'un temps : celui de l'obscurité, qui rabaisse la prétention des arrogants. Toute se passe comme si le soleil était responsable de la disparition quotidienne de toute retenue dans le monde

(pages 85-87).

Si j'étais le vent (novembre)

Le vent qui joue dans le maïs de novembre est pressé. Sa musique fait murmurer les tiges, emporte les enveloppes vides qui montent en tourbillonnant vers le ciel ; le vent poursuit sa route. Dans le marais, il déferle en longues vagues sur les herbes boueuses, fouette les saules à l'horizon. Un arbre tente de protester en agitant ses membres nus, mais qui saurait retenir le vent ?

(pages 93-94)

Un siècle après Darwin

Un siècle a passé depuis que Darwin nous livra les premières lueurs sur l'origine des espèces. Nous savons à présent ce qu'ignorait avant nous toute la caravane des générations : que l'homme n'est qu'un compagnon voyageur des autres espèces dans l'odyssée de l'évolution. Cette découverte aurait dû nous donner, depuis le temps, un sentiment de fraternité avec les autres créatures ; un désir de vivre et de laisser vivre ; un émerveillement devant la grandeur et la durée de l'entreprise biotique

(page 145).

À quoi bon la liberté

L'homme assassine toujours ce qu'il aime ; ainsi nous, les pionniers, nous avons tué notre nature sauvage. Certains disent que c'était nécessaire. Peut-être, mais je suis heureux de ne pas devoir être jeune à une époque où il n'y a plus de nature où profiter de sa jeunesse. À quoi bon la liberté sans espace vide sur la carte ?

(page 192)

Éthique de la terre

L'éthique de la terre élargit simplement les frontières de la communauté de manière à y inclure le sol, l'eau, les plantes et les animaux ou, collectivement, la terre. (...) En bref, une éthique de la terre fait passer l'Homo sapiens du rôle de conquérant de la communauté-terre à celui de membre et citoyen parmi d'autres de cette communauté. Elle implique le respect des autres membres, et aussi le respect de la communauté en tant que telle

(pages 258-259).

Dès 1948, Aldo Leopold, naturaliste engagé, pédagogue s'il en fut, propose de promouvoir la perception

. Car pour lui, elle constitue la seule branche créative du retour à la nature

. Et il ajoutait : C'est l'expansion des moyens de transport sans extension correspondante de la perception qui nous menace de banqueroute qualitative. Le progrès, ce n'est pas de faire éclore des routes dans des paysages déjà merveilleux, mais de faire éclore la réceptivité dans des cerveaux humains qui ne le sont pas encore

(page 225). Certes, la pédagogie peut beaucoup. Mais on sait désormais qu'elle peut peu sans l'engagement massif, fondamental et durable des politiques publiques et la mobilisation des citoyennes et citoyens. Tout particulièrement des plus jeunes.