Dernier lieu : le C.A.P.

Par Jacques Vauloup le mercredi 24 janvier 2024, 05:55 - S'orienter - Devenir - Lien permanent

Préforgé sous la forme du Certificat de formation professionnelle (1911), puis officiellement dans le cadre de la loi Astier (1919), le Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) eut, tout au long du 20è siècle, un rôle scolaire, professionnel et social majeur. Résistant bien face à l'advenue de nouveaux diplômes professionnels dans les années 1960-1985 (BEP, Bac professionnel, BTS, DUT), il reste, au début du 21è siècle, un diplôme et une certication de référence.

Préforgé sous la forme du Certificat de formation professionnelle (1911), puis officiellement dans le cadre de la loi Astier (1919), le Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) eut, tout au long du 20è siècle, un rôle scolaire, professionnel et social majeur. Résistant bien face à l'advenue de nouveaux diplômes professionnels dans les années 1960-1985 (BEP, Bac professionnel, BTS, DUT), il reste, au début du 21è siècle, un diplôme et une certication de référence.

En 1900, comme l'a rappelé André Caroff dans son maître-ouvrage, L'organisation de l'orientation des jeunes en France (EAP, 1987), l'effectif des élèves qui atteignent 13 ans (âge théorique de la fin de la scolarité obligatoire) est d'environ 650.000 jeunes se décomposant en deux groupes très inégaux : 50.000 poursuivent des études (7,7%), 600.000 (92,3%) sont au travail ou y entrent.

De plus, le maigre groupe de ceux qui poursuivent des études à treize ans est loin de constituer un ensemble homogène. Premier sous-groupe : lycéens et collégiens, dont l'enseignement est payant (dès dix ou onze ans ; pour certains, les classes primaires de lycée, dès la onzième, établissent une première et déterminante sélection sociale).

Second sous-groupe : l'Enseignement primaire supérieur et les Cours complémentaires constituent le «secondaire du primaire». Un enseignement gratuit et accessible aux meilleurs élèves des familles ouvrières. On y forme petits fonctionnaires, employés de commerce, exploitants agricoles, cadres moyens de l'industrie par une poursuite d'études courte pouvant comporter dans certains cas une formation professionnelle. Le cours complémentaire permet de «pousser» les bons élèves jusqu'à l'entrée à l'école normale d'instituteurs,

Troisième sous-groupe : l'enseignement technique à peine émergent composé d'écoles pratiques du commerce et de l'industrie (1892), d'écoles nationales professionnelles (1900), et d'écoles professionnelles de la Ville de Paris (1900). Sont institués des comités départementaux et cantonaux de l'enseignement technique (1911) ainsi que le certificat de capacité professionnelle (1911).

Remédier à la crise de l'apprentissage

Il est opportun de rappeler qu'à la fin de l'Ancien régime, et bien avant les débuts de la Révolution de 1789, les abus du système des corporations avaient été de plus en plus dénoncés : apprentis en butte à des droits de maîtrise et taxes, durée de l'apprentissage fonction du coût versé au maître, monopole des corporations.

Avec la loi Le Chapelier (1791), la Constituante abolit les corporations : « Il sera libre à tout citoyen de se livrer à telle profession, tel art ou tel métier qu'il trouvera bon, après s'être pourvu d'une patente et en se conformant au règlement ». Article 1 : «L'anéantissement de toute espèce de corporations de citoyens du même état étant une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit».

Pendant tout le 19è siècle, au nom du libéralisme, la jeunesse va être livrée sans défense au patronat. Après la saignée humaine masculine de la Première guerre mondiale et la mobilisation des femmes aux champs ou à l'usine, et devant les besoins énormes de forces vives, l'immédiat après guerre oblige les gouvernants à reconstituer les forces vives professionnelles de la Nation.

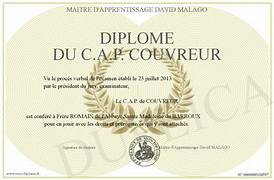

C'est la loi du 25 juillet 1919 dite «loi Astier» qui donnera un véritable élan à la formation professionnelle. Elle codifie à la fois les conditions d'ouverture et de fonctionnement des écoles publiques d'enseignement technique et des écoles de métiers pouvant être fondées par les Chambres de Commerce ou des associations professionnelles, mais aussi les conditions d'ouverture des écoles privées d'enseignement technique ; ou encore les modalités de l'inspection et de la sanction des études (certificat d'aptitude professionnelle). Le CAP est lancé !

Au bénéfice des apprentis, ouvriers et employés du commerce et de l'industrie, la loi Astier oblige les communes à créer les cours professionnels jugés nécessaires et à pourvoir aux dépenses de fonctionnement.

Dans les huit jours qui suivent l'embauchage, le patron doit déclarer les jeunes de moins de 18 ans qu'il emploie. Il est tenu de leur laisser le temps de suivre les cours. Il s'assure de leur fréquentation. L'apprenti est obligé de suivre les cours jusqu'à 18 ans, sauf s'il en est dispensé ou s'il possède un certificat d'aptitude professionnelle.

Il y a en effet un manque criant d'ouvriers capables de régler, d'entretenir et réparer outillages et machines, d'assurer la production en petites séries ou de fabriquer des gabarits, d'encadrer les nombreux ouvriers spécialisés apparus avec le taylorisme industriel. Phénomène identique dans le tertiaire marchand ou de bureau, en pleine croissance.

Dans le sillage de la loi Astier, l'orientation professionnelle va devenir une réalité nationale avec la création, en 1928, de l'Institut national d'orientation professionnelle : formation des conseillers d'orientation professionnelle, recherche, expérimentation.

Le CAP dans tous ses états

Même s'il dut batailler pour acquérir ses lettres de noblesse face aux Brevets de maîtrise et Brevets professionnels, le CAP allait acquérir, dans l'entre deux-guerres, et plus encore de 1945 à 1975 (Trente glorieuses), un rôle scolaire, professionnel et social majeur.

Pendant les Trente glorieuses (1945-1975), avec un Certificat d'études primaires suivi d'un CAP industriel ou tertiaire, on accède aisément à un emploi subalterne initialement, mais qui donnera la possibilité de se promouvoir, à l'intérieur des entreprises, vers des emplois qualifiés de chef de bureau ou des ventes (tertiaire), de chef d'équipe ou d'atelier (industrie).

Avec le CAP furent ouverts simultanément aux boomers : des mobilités sociales ascendantes, le prestige de pouvoir accéder à l'encadrement et des avantages économiques. Tout ceci sans éloigner les bénéficiaires de leur milieu d'origine. Ce scénario s'épuise à la fin des Trente glorieuses (Fourastié) ; il s'étouffe, se dévalorise avec la massification du secondaire, l'extension de l'accès au baccalauréat (taux d'accès au bac : 20% d'une génération en 1970, 25% en 1980, 30% en 1985, 60% en 1995, 80% en 2018 dont 20,5% pour le Bac pro) et l'alignement de l'enseignement professionnel scolarisé sur le modèle du lycée.

Contre toute attente, malgré les nombreuses critiques reçues et les menaces régulièrement subies, le CAP a survécu au Certificat d’études primaires et au BEP, dont la pérennité semblait a priori mieux assurée. Son existence a en effet été particulièrement mouvementée, souvent controversée. Lors de la création du BEP (1967) ou du Baccalauréat professionnel (1985), il fut (temporairement) jugé obsolète en raison de ses liens avec des métiers traditionnels et des secteurs industriels et artisanaux en déclin, et considéré (provisoirement) incompatible avec les évolutions de l’économie, de l’emploi et du travail.

Pourtant, dans le recensement de 1982, le CAP occupait la première place parmi les diplômes détenus par la population active et, à la fin des années 90, c’était le diplôme le plus souvent cité dans les conventions collectives. En 2011, il était non seulement encore vivace mais il était même considéré par le ministère de l’Éducation nationale comme l’un des piliers de la voie professionnelle.

En 2021, le diplôme du CAP fut délivré à 161.399 personnes (élèves, apprentis, adultes en reconversion), presque autant que le Baccalauréat professionnel (181.020) et beaucoup plus que le BEP ou la récente Attestation intermédiaire professionnelle (140.836) ou que le Baccalauréat technologique (136.296). Son succès ne se dément pas. Le C.A.P. garde le cap !

Cette position singulière au sein du système éducatif est d’autant plus étonnante qu’elle semble contredire la politique menée depuis les années 1980 et s’inscrire difficilement dans les objectifs que la France s’est donnés : faire du baccalauréat un diplôme commun et conduire 50 % d’une génération à un diplôme de l’enseignement supérieur. Tour à tour valorisé, déchu, puis réhabilité, remis au cœur de l’offre de formation depuis la fin des années 1990, le CAP, fringant centenaire, est aujourd’hui encore un diplôme d’avenir. ■

Pour aller plus loin